Академгородки: перспективные территории или ненужное наследие?

На основе анализа текущего состояния территории Томского академгородка и происходящих здесь процессов обосновывается перспективность использования академгородков с точки зрения современных запросов государства к научному сообществу. Несмотря на то, что проект академгородков задумывался как своего рода кластер экосистем для ученых еще при другом государственном строе – во времена социализма в Советском Союзе, при рациональном подходе эти территории и сегодня могут и должны стать опорными точками для реализации научно-технических проектов технологического лидерства, драйверами развития регионов.

Историческая часть

По примеру Европы в дореволюционной России наука широко развивалась в лабораториях, на кафедрах и факультетах в стенах университетов. Далее, уже в Советском Союзе, запрос на научные исследования существенно вырос, и при вузах появились целые научно-исследовательские институты, где ученым уже не обязательно было заниматься преподаванием. Такой способ организации научных исследований мы сейчас называем университетской наукой. За Уралом в конце XIX – начале XX вв. университетская наука интенсивно развивалась в основном в Томске, поскольку именно здесь в 1878 г. был основан единственный за Уралом, десятый из двенадцати Императорских университетов России.

В середине ХХ в. в связи с новыми вызовами Советскому государству академики С. А. Христианович, М. А. Лаврентьев и С. А. Лебедев предложили план по оптимизации территориального размещения научных структур, при этом вектор перераспределения научных сил точно указывал на восточные районы страны [1]. Идею организации крупного комплекса академической науки в Сибири одобрило партийное и советское руководство, и многие московские ученые, согласившиеся сюда переехать [2]. Поэтому неудивительно, что в 1957 г. академик М. А. Лаврентьев с идеей образования Сибирского отделения АН СССР первоначально прибыл именно в Томск. Модель организации научных исследований, которую предложил Михаил Алексеевич, была принципиально иной, чем та, которая здесь реализовывалась. Основная роль в производстве научного продукта отводилась академическим институтам, а вузы должны были заниматься исключительно подготовкой кадров [3]. Такую идеологию способа организации научных исследований мы сейчас называем академической наукой. Безусловно, модели академической и университетской науки в определенном смысле являются конкурирующими. Вероятно, поэтому в Томске прибывших московских академиков встретили весьма неприветливо. Томичи полагали, что они находятся уже на весьма высоком научном уровне и что помощь столицы им не требуется, и если уж у государства имеются деньги, то пусть оно вкладывает их в университетскую науку!

Другой причиной, почему Сибирское отделение появилось не в Томске, а в Новосибирске, называют недопонимание местными властями важности создания академических институтов [4]. Однако анализируя ситуацию с точки зрения сегодняшних реалий, власти трудно в этом обвинять. С 1951 по 1959 гг. первым председателем Томского областного комитета КПСС был Василий Арсентьевич Москвин. По воспоминаниям, когда он прибыл в Томск, тот поразил его своей патриархальностью [5]. На всю область было около одного километра тротуаров с твердым (не обязательно асфальтовым) покрытием. Только несколько районов обширной территории имели линии телефонно-телеграфной связи с областным центром. Нефтяные месторождения еще не были разведаны, а самым распространенным видом транспорта был водный. После динамики Кузнецкого металлургического комбината и Кемеровской области, откуда прибыл Василий Арсентьевич, Томск и область казались ему настоящим болотом застоя, которое новый первый секретарь обкома пытался встряхнуть. Удивительно динамичная в XIX в. томская жизнь сменилась стагнацией в результате вывода всех жизненных сил (экономики, культуры, транспорта) из Томска в новую пролетарскую столицу края – Новосибирск в период с 1924 по 1940 гг. Об этом же в своих воспоминаниях говорил и академик М. А. Лаврентьев: «При создании Сибирского отделения мы основательно пограбили Томск».

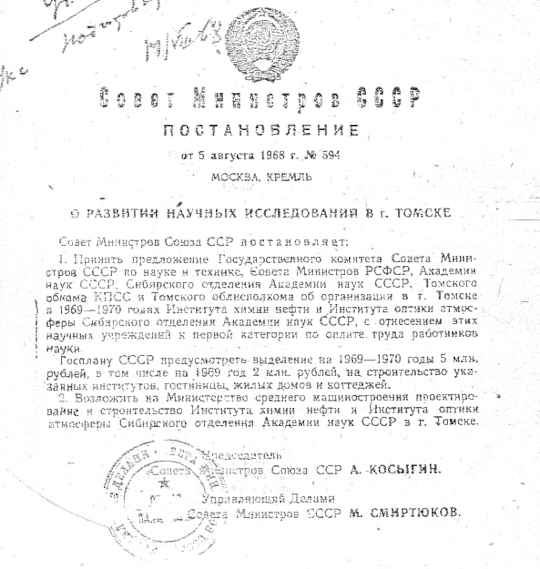

Так или иначе, с точки зрения академической науки в Томске всё изменилось только с приходом к руководству области Егора Кузьмича Лигачева в 1965 г. К нему в 1966-м обратился Владимир Евсеевич Зуев, недавно, в 1964 г., получивший степень доктора физико-математических наук, с предложением об образовании в Томске академического Института оптики атмосферы. Это предложение было решительно поддержано Егором Кузьмичом, который связался с М. А. Лаврентьевым и договорился о встрече В. Е. Зуева с ним. Несмотря на поддержку первого секретаря обкома, у идеи создания академической науки в Томске было много влиятельных противников из вузовской среды, которые считали, что это существенно повредит университетской науке. Борьба закончилась только в 1968 г., когда вышло постановление Совета министров СССР о развитии научных исследований в Томске. День 5 августа 1968 г. можно считать днем рождения томской академической науки и самого Академгородка.

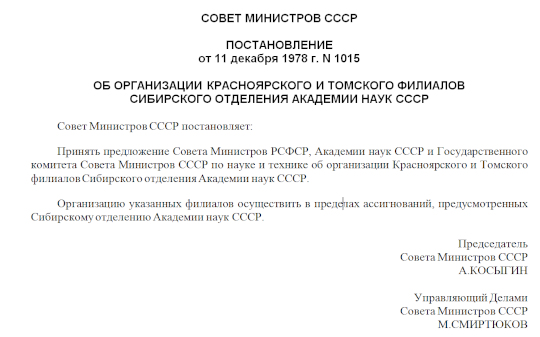

Через 10 лет, в 1978 г. был создан Томский филиал Сибирского отделения АН СССР (сейчас это Томский научный центр СО РАН), структура, управляющая Академгородком. К этому времени там функционировало три научных института, Специальное конструкторское бюро научного приборостроения «Оптика» (сейчас это Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН), в кратчайшие сроки были построены поликлиника, Дом ученых, детский сад, школа, столовая, жилые дома, т.е. основной каркас Академгородка. Изначально ТНЦ СО РАН задумывался не только как организация, управляющая территорией, но и как региональный интегратор всех институтов Академгородка. Высшим органом его управления было общее собрание научных сотрудников всех институтов. На этом собрании принимались ключевые кадровые решения, заслушивались ежегодные отчеты о достигнутых научных результатах. Собрание созывалось один раз в год, а в перерывах между ним управление осуществлялось через Президиум ТНЦ СО РАН, куда входили директора институтов и ключевые ученые.

С момента создания и практически до начала 2000-х гг. Томский академгородок выполнял роль форпоста науки в регионе: его учеными было открыто явление взрывной электронной эмиссии, развито направление физической мезомеханики, запущен в космос лидар БАЛКАН и многое другое. После 2013 г., когда произошла ломка системы управления академическими научными институтами и замещение Российской академии наук ФАНО, в Томском академгородке всё существенно поменялось, ТНЦ СО РАН стал полностью самостоятельным юридическим лицом, как и институты, Президиум ТНЦ СО РАН перестал функционировать, междисциплинарные взаимодействия между институтами заметно снизились. Несмотря на это, интеграция полностью не пропала, – продолжает действовать совет директоров Томского научного центра, появились новые формы кооперации – Большой университет Томска, функционирует консорциум научных организаций Томской области. Сегодня существует понимание Томского научного центра (ТНЦ) в глобальном смысле, включающем в себя все научные и вспомогательные организации Академгородка, и локальном – ТНЦ СО РАН как одна из научных организаций, отдельное юридическое лицо. В это же время государство отошло от акцента на академическую модель проведения научных исследований и решило усилить университетскую, что выразилось в приоритетном финансировании университетов, в частности, через программу развития «Приоритет 2030»: подобные программы для академических научных организаций отсутствуют.

Насколько нужны и нужны ли сегодня академгородки с их институтами для выполнения государственных задач, как это было 70 лет тому назад, или это атавизм советского прошлого и нам можно ограничиться университетской наукой? Смогут ли академгородки найти себе место в современной России? Вот непростые вопросы, которые сегодня стоят перед научным сообществом и руководством соответствующих регионов и России. Ниже мы порассуждаем об этом на примере Томского академгородка. При этом нужно понимать, что ситуация в Академгородке Томска во многих случаях сходна с тем, что происходит и в других академгородках России, созданных в советское время.

Ключевые задачи сегодняшнего дня

Перед российским научным сообществом сегодня задачи ставятся Президентом и Правительством России через учредителя – Министерство науки и высшего образования РФ, которое осуществляет финансирование как университетских, так и академических научных и образовательных учреждений через систему госзаданий и субсидии. Российская академия наук осуществляет научно-методическое руководство деятельностью научных организаций, в том числе определяет направления деятельности академических институтов, принимает участие в формировании государственного задания на проведение научных исследований, осуществляет экспертизу научных проектов и полученных результатов. Иными словами, можно сказать, что сегодня для институтов Минобрнауки России выступает в роли администратора, а РАН – в роли научного руководителя.

Ключевая задача, поставленная перед научным сообществом сегодня – это технологическое лидерство России, нам необходимо обеспечить превосходство отечественных наукоемких технологий и продукции в жизненно важных областях. Не претендуя на полноту, в таблице в хронологическом порядке приведем некоторые установки на развитие академической науки в Томском академгородке.

| 2025 | Технологическое лидерство России |

|---|---|

| 2022 | Технологический суверенитет |

| 2014 | Импортозамещение. Правильнее говорить не о стратегии импортозамещения, а об экспансии на мировые рынки |

| 1990 | «Наука должна быть востребована» (академик С. П. Бугаев, директор ИСЭ СО РАН, 1986–2002) |

| 1957 | Необходима тесная связь с народным хозяйством, ибо наука очень нужна промышленности (академик М. А. Лаврентьев) |

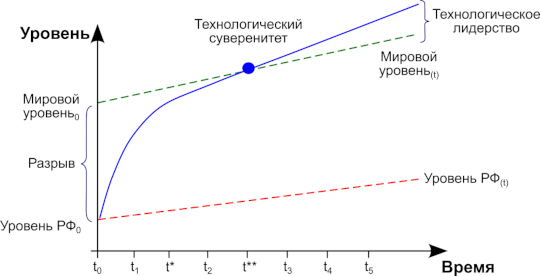

Слова мы видим разные, но суть у них одна и та же – мы должны самостоятельно, с помощью наших отечественных технологий производить высокотехнологичные продукты. В этом смысле томская академическая (да и фактически вся российская) наука уже 70 лет живет с одной и той же установкой. Тем не менее, острая необходимость в этом в России, в связи с введенными против страны санкциями и прекращением доступа к продуктам высокотехнологичного западного бизнеса, возникла только сейчас. До этого задача, несмотря на декларирование, интенсивно не решалась. Поэтому в ряде промышленных отраслей у нас непростая ситуация, связанная с отставанием от уровня мировых технологий, иногда значительным. На графике представлена желательная динамика изменения уровня технологий в этих отраслях промышленности, для чего, естественно, необходима помощь ученых.

В кратчайшее время совместными усилиями мы должны от нижней красной штриховой линии (наш уровень сегодня) по синей кривой достичь зеленой линии (точка технологического суверенитета), а затем превзойти и его. В связи с этим некоторые ученые и чиновники высказываются в таком духе, что сегодня следует ориентироваться на технологичные фронтиры лучших изделий на высокотехнологичном рынке, что позволяет за минимальное время изготавливать необходимые и востребованные изделия, при этом фундаментальные исследования можно отодвинуть на второй план. Однако стоит отметить, что выход на мировой технологический уровень всегда подразумевает использование научных знаний, базирующихся на новых фундаментальных результатах. Кроме того, нам нужно не просто скопировать техническое изделие, а улучшить его, привнеся туда конкурентные преимущества, что возможно только при условии глубокого фундаментального понимания предметной области. Все это говорит о том, что фундаментальные научные исследования необходимо правильным образом сконцентрировать и сочетать их с прикладными.

Отказываться от фундаментальных исследований и написания научных статей ни в коем случае нельзя, поскольку это может привести к тому, что через десять лет мы просто не сможем писать статьи, а еще через какое-то время и понимать то, что написано другими. Вопрос сочетания фундаментальности и приложений является ключевым для научных организаций, и здесь нет общих рецептов, каждый руководитель научной организации решает сам, как поступить в этой ситуации. В ряде институтов Томского научного центра исходили из того, что ты либо признанный ученый с фундаментальным уклоном, и это значит, что ты пишешь свои 2-3 удельные статьи в год, но это должны быть статьи в серьезных журналах высоких квартилей Q1–Q2 по госбюджетным тематикам или в рамах привлеченных проектов РНФ – либо ты привлекаешь финансирование от квалифицированных заказчиков (хоздоговора и договора НИР). По сути, в условиях вышеуказанного выбора происходило разделение ученых на тех, которые занимаются разработкой фундаментальных или прикладных тематик. Текущее разделение не является окончательным: возможна трансформация одного вида деятельности в другой. Как правило, ученые не являются одиночками, вокруг признанного лидера научного направления формируется коллектив.

Известно, что для вывода результатов фундаментальных исследований на рынок товаров и услуг нужно сделать девять шагов, которые соответствуют уровням готовности технологий (УГТ) и регулируется ГОСТом [6, 7].

| Уровни готовности технологии и уровень доверия достижения УГТ 9 | |||

| Уровень риска | Уровень готовности | Описание готовности | Уровень доверия |

|---|---|---|---|

| 0 | 9 | Продемонстрирована работа реальной системы в условиях реальной эксплуатации | 100% |

| 1 | 8 | Создана штатная система и освидетельствована (квалифицирована) в летных условиях посредством испытаний и демонстраций | 95% |

| 2 | 7 | Прототип системы прошел демонстрацию в эксплуатационных условиях | 90% |

| 3 | 6 | Модель или прототип системы/подсистемы продемонстрированы в условиях, близких к реальным | 80% |

| 4 | 5 | Компоненты и/или макеты подсистем верифицированы в условиях, близких к реальным | 65% |

| 5 | 4 | Компоненты и/или макеты проверены в лабораторных условиях | 45% |

| 6 | 3 | Даны аналитические и экспериментальные подтверждения по важнейшим функциональным возможностям и/или характеристикам выбранной концепции | 30% |

| 7 | 2 | Сформулирована технологическая концепция и/или предполагаемые применения возможных концепций для перспективных объектов | 12% |

| 8 | 1 | Выявлены и опубликованы фундаментальные принципы | 5% |

| 9 | 0 | Сформулирована базовая идея | 0% |

Раньше, когда правительством не ставились задачи технологического лидерства, а речь шла о вхождении в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки, ученые не задумывались о достижении высоких УГТ для своих разработок и ограничивались написанием статей и патентов, что соответствует УГТ=1 или 2. Эта ситуация совершенно нормальная с точки зрения достижения поставленных задач с минимальными затратами. В соответствии с сегодняшними задачами УГТ нужно поднимать, и ученые могут это сделать, дойдя по крайней мере до УГТ=4, который звучит как «продемонстрированы работоспособность и совместимость технологий на достаточно подробных макетах разрабатываемых устройств (объектов) в лабораторных условиях», хотя это уже гораздо более затратный уровень, чем для УГТ=1 или 2. Что касается УГТ=5, то этот результат ученым получить гораздо сложнее, либо вообще невозможно, поскольку детализированные макеты разрабатываемых устройств должны испытываться на специальных стендах в условиях, близких к реальным: как правило, это уже не лабораторные помещения. Это не столько научная, сколько инженерная задача, требующая наличия специального оборудования и персонала. Для УГТ=6 прототип системы должен пройти демонстрацию в эксплуатационных условиях, и если мы разрабатываем некоторые устройства для, например, самолета, то тестирование нужно проводить либо на самом самолете, либо на максимально приближенных к нему испытательных устройствах, что большинству ученых самостоятельно реализовать невозможно.

Кроме того, не нужно забывать и о большой стоимости работ на высоких УГТ, которые невозможно компенсировать из финансов субсидий на госзадание: это суммы, которые в разы превышают те, которых достаточно для лабораторных экспериментов, моделирования и написания статей. Таким образом, в науке сейчас нет четкого понимания, кто и за какие деньги должен выполнять работы в диапазоне УГТ=5–9. Безусловно, есть единичные случаи, когда квалифицированный заказчик, или промышленный партнер готов профинансировать эти работы и предоставить свои производственные и экспериментальные площадки для совместного с учеными доведения технологий и продуктов до промышленного внедрения. Но это, скорее, редкие исключения из правил. Мало кто готов вкладываться в научные изыскания с высокими рисками, что совершенно естественно: большинство индустриальных партнеров хочет сразу получить готовый продукт.

Еще одна проблема связана с тем, каким образом можно заинтересовать российский бизнес в продуктах, создаваемых на базе научных организаций, даже если они соответствуют УГТ=7, когда прототип системы прошел демонстрацию в эксплуатационных условиях и необходимо сделать последние шаги для его внедрения в серийное производство. Если бизнес настроен на зарубежные материалы и комплектующие, ему будет практически невозможно перестроиться на наши продукты, и это объективный процесс. Представьте, что на рынок выходит никому не известный продукт от неизвестного разработчика (института). Переходить на этот продукт весьма рискованно, даже если цена этого продукта ниже, чем зарубежного. В любом случае нужно перестраивать технологический цикл, перенастраивать оборудование и конвейер. А риски, что этот продукт не подойдет, всё равно есть. Кроме того, качество продукта из разработки института может оказаться хуже, поскольку институтам тяжело конкурировать с зарубежными производителями, которые производят и улучшают качество продукта десятилетиями. В таких условиях бизнес предпочитает, несмотря на санкции, окольными путями с переплатой доставить понятный и привычный, испытанный импортный товар, который используют многие годы. И с этим ученые ничего не могут поделать, это вопрос политический, вопрос к государству – как заинтересовать бизнес и дать ему гарантии, что при отмене санкций всё не вернется на круги своя, что конкурирующий товар не вернется на рынок, и бизнесу опять не придется тратить большие деньги, чтобы перенастроить технологические линии обратно.

Территория академгородка – глобальная экосистема

Основатель Томского академгородка академик В. Е. Зуев, чье имя носит сегодня Институт оптики атмосферы СО РАН, говорил: «Главное условие, при котором могут эффективно добываться новые знания – это непрерывный научный поиск». Можно добавить, что наука – ревнивая натура, которая может многое дать ученому, но не терпит, чтобы в его голове находились какие-нибудь иные мысли, кроме как о ней. Это означает, что ученый должен быть полностью погружен в решение научной проблемы и минимально отвлекался на что-то другое, в частности, на бытовые моменты: как добраться на работу, где пообедать и т.д. Академгородки как раз и задумывались, как сегодня говорят, глобальные экосистемы, куда ученого можно погрузить и где он максимально эффективно будет заниматься наукой. Понятие глобальной экосистемы будет раскрыто чуть ниже.

На рисунке представлена карта Томского академгородка, который состоит из пяти зон. Образованное с самого начала историческое ядро включает рабочую зону (R&D), т.е. место, где находятся институты и происходит основной научно-исследовательский рабочий процесс; жилую зону, где ученые проживают, и расположенную в лесу зону спорта и активного отдыха. В жилой зоне находятся магазины, ресторан, гостиница, кафе, лицей, отделение почты, поликлиника, стадион, детские сады, парикмахерские и другая необходимая инфраструктура. Здесь расположена и территория перспективного развития, планируемая под застройку многоквартирными жилыми домами для проживания ученых в ближайшем и отдаленном будущем. В зоне спорта и активного отдыха находится лыже-роллерная трасса, подъемник для спуска на горных лыжах, трасса для могула (лыжного фристайла на неровностях), тренажеры, лыжная база с раздевалкой, места для прогулок. Все эти зоны расположены в шаговой доступности друг от друга.

В 2006 г. к существующему историческому ядру добавилась южная площадка Особой экономической зоны технико-внедренческого типа (ТВЗ). Это также своего рода экосистема, созданная для высокотехнологичных компаний, активного развития инновационного бизнеса, производства научно-технической продукции и вывода ее на внутренний и внешний рынки. Сегодня в ТВЗ присутствуют 50 резидентов и создано более 3 000 рабочих мест, там действует льготный режим налогообложения.

Безусловно, ТВЗ задумывалась, в том числе, и как инструмент для академических институтов, помогающий в доведении их разработок до высокого уровня УГТ. В этом смысле ТВЗ может играть важную роль, обеспечивая коммуникацию между наукой и промышленностью, которая на сегодняшний день недостаточная, что мешает активному внедрению разработок институтов. Такие попытки уже делались, в частности, подобную роль пыталась играть одна из структур Роснано, одно время являвшаяся резидентом ТВЗ. Однако психологический барьер между представителями бизнеса и учеными, существовавший ранее, недоверие друг к другу, связанное с нацеленностью первых на максимальный финансовый результат и контроль за всеми процессами вкупе с неготовностью вторых прилагать максимальные усилия и «шлифовать» сырые для рынка результаты, доводя их до нужного УГТ, привели к фиаско. Тем не менее, прошлый отрицательный опыт не означает, что с этой идеей нужно проститься, наоборот, сегодня она еще более актуальна. Видится, что решением может быть своего рода «проектный офис» с активным участием ТВЗ, осуществляющий коммуникацию ученых с квалифицированными заказчиками или промышленными партнерами, в том числе через организацию совместных инновационных компаний, и решающий задачу повышения УГТ и вывода наукоемкой продукции на рынок.

Последней по дате создания зоной Академгородка является кампус Большого университета Томска. Уже идут проектные работы, а реализация этого проекта ожидается в ближайшие 3-4 года. Эта площадка – фактически еще одна локальная экосистема, на этот раз для студентов старших курсов университетов, место, где они учатся, работают и комфортно проживают. Расчетное количество студентов – 6 000 человек. Направления исследований, представленные там, – это, в частности, IT, химия и новая материалы, микроэлектроника. Отличительной особенностью межуниверситетского кампуса является наличие лабораторий, организованных с помощью квалифицированного заказчика и под его направления деятельности. Кроме того, обучение студентов может широко варьироваться для получения ими компетенций, необходимых для решения важных для квалифицированного заказчика задач. Часть рабочего времени студенты обучаются в лабораториях на территории кампуса, а другую часть, например, выделенные дни недели, они проводят на рабочих местах, организованных резидентами на территории ТВЗ, или в лабораториях институтов, где уже применяют полученные знания. Проживание студентов и их отдых также проходит в кампусе, для чего там будет построено общежитие – аналог 3-звездочной гостиницы, бассейн и небольшой стадион.

Сочетание «кампус – ТВЗ» является моделью, которая активно развивается университетами Китая и приводит к хорошим результатам с точки зрения и подготовки квалифицированных кадров, и развития высокотехнологичного бизнеса, что мы и наблюдаем на примере китайской экономики. В Томском академгородке у студентов будет еще одна дополнительная возможность, кроме предприятий, работать в лабораториях академических институтов, что, безусловно, пойдет на пользу и им, и научным организациям. В сегодняшних условиях кадрового голода наличие источника потенциальных высококвалифицированных специалистов является огромным преимуществом ТВЗ с точки зрения привлечения резидентов, процесс притока которых мы сейчас и наблюдаем. Вкупе с налоговыми льготами для инновационных предприятий, это место на карте города является мощной точкой притяжения высокотехнологичного бизнеса.

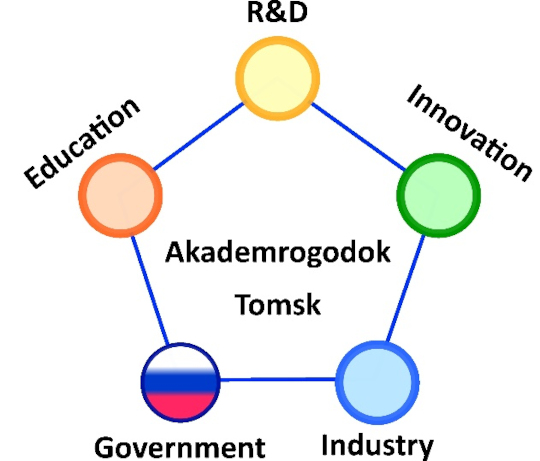

Таким образом, сегодня Томский академгородок состоит из трех локальных экосистем – для ученых, для высокотехнологичного бизнеса и для студентов. Вспоминая основателя академической науки в Сибири академика М. А. Лаврентьева и его знаменитый треугольник «междисциплинарная наука – промышленность – кадры», мы понимаем, что вышеуказанные локальные экосистемы такой треугольник и образуют. Сегодняшний Академгородок – это не просто место для работы и проживания ученых, это глобальная экосистема, включающая рассмотренные выше локальные экосистемы, и образующая треугольник Лаврентьева в текущих реалиях. Это говорит о мощном потенциале нашей территории, поскольку каждый ее элемент связан с другими, подпитывает их и зависит от них, образуя единый организм, который при согласованном функционировании элементов может и должен стать драйвером развития всего региона.

Если говорить более точно, то сегодня к треугольнику Лаврентьева нужно добавить еще две вершины (см. рисунок) – власть, без которой запустить весь этот работающий организм невозможно, и посредника между наукой и производством, которые, как мы выяснили выше, говорят на разных языках. Возможное имя такого посредника мы уже называли – это проектный офис, использующий инструмент создания малых наукоемких инновационных предприятий. Все эти вершины связаны друг с другом, а в середине находится человек: и творец этого организма, и основной выгодоприобретатель от его согласованной работы [8].

Томский научный центр сегодня

Затронутые выше вопросы, связанные с формулировкой ключевых задач для ученых, имеют отношение как к университетской, так и к академической науке. Ниже рассмотрим поподробнее, что сегодня представляет собой Томский научный центр (ТНЦ), который является ярким представителем академической науки. Сегодняшний ТНЦ – это 6 томских и 2 филиала новосибирских институтов, названия которых приведены в таблице. По интегральным показателям (данные 2024 г.) – количеству персонала и совокупному научному продукту – ТНЦ соответствует уровню хорошего по российским (и томским) меркам национального исследовательского университета: здесь работает 1 700 сотрудников, из них 700 – научных. Здесь пишется 1 100 статей в год, что составляет удельно 1,6 статьи на научного сотрудника. Совокупный доход составляет 4,1 млрд руб., или 2,4 млн руб. на 1 работающего сотрудника. При этом нужно понимать, что удельное финансирование сильно различается по организациям, есть финансовые лидеры, самодостаточные институты, и аутсайдеры. Разброс по удельной выручке достаточно велик: от 1,2 до 6 млн руб. привлеченных средств на 1 сотрудника. Это означает, что финансовые лидеры удельно привлекают в 5 раз больше финансов, чем аутсайдеры. Причины такого разброса разнообразные, но это ни в коем случае не означает, что развиваемые научные тематики в организациях – аутсайдерах являются бесперспективными. Привлечение денег – это особое искусство или даже талант, которым владеют не все ученые, но актуальные тематики, безусловно, имеют больше шансов быть профинансированными.

| Название института | Аббревиатура | |

|---|---|---|

| 1 | Институт оптики атмосферы им. В. Е. Зуева СО РАН | ИОА СО РАН |

| 2 | Институт физики прочности и материаловедения СО РАН | ИФПМ СО РАН |

| 3 | Институт сильноточной электроники СО РАН | ИСЭ СО РАН |

| 4 | Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН | ИМКЭС СО РАН |

| 5 | Институт химии нефти СО РАН | ИХН СО РАН |

| 6 | Томский научный центр СО РАН | ТНЦ СО РАН |

| 7 | Томский филиал Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН | ТФ ИНГГ СО РАН |

| 8 | Томский филиал Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий | ТФ ФИЦ ИВТ |

Что касается введенной в 2018 г. категорийности [9] или рейтинга институтов, то оказалось, что она напрямую не связана с их финансовой стабильностью. И среди «финансовых аутсайдеров» есть институты высокой категорийности и среди «самодостаточных» есть институты низкой категорийности. В целом это понятно, категории присваивались в 2018 г., по результатам работы организаций за три года – с 2013 по 2015 гг., т.е. фактически категорийность отражает то, какими были институты 10-12 лет тому назад, и в ряде случаев прошлое заметно расходится с той картиной, что мы имеем сейчас. Поэтому использовать понятие категорийности институтов образца 2018 г. сегодня не имеет большого смысла.

Лицо Академгородка

Важно отметить, что, несмотря на относительно небольшое количество институтов в Томском академгородке, они охватывают широкий спектр наук: от физики плазмы и материаловедения до оптики и экологии. Это согласуется с философией академика М. А. Лаврентьева, который говорил о важности междисциплинарного характера научного центра, ибо только в таком центре могут решаться комплексные научно-техническое задачи. Таким образом, Томский академгородок готов к решению подобных задач. Чтобы лицо томской академической науки было узнаваемо, ей осталось найти такую комплексную задачу, что само по себе непросто.

Новосибирский Академгородок сегодня такое лицо имеет, и его название СКИФ (Сибирский кольцевой источник фотонов), крупнейший инфраструктурный проект мирового уровня. Этот ускоритель будет использоваться практически во всех областях наук и приоткроет многие их тайны, притянет к себе ученых со всего мира. Неважно, что стройка идет не в Новосибирске, а рядом – в Кольцово, главное, что идеологами проекта являются новосибирские институты и ученые, которые контролируют этот проект сейчас и будут контролировать его и в будущем. У Томского академгородка такого мощного инфраструктурного проекта пока нет, но попытки объединения компетенций институтов были, и они, безусловно, будут предприниматься и в дальнейшем. Одна из таких потенциальных возможностей – решение комплексных задач в интересах научно-производственного центра «Беспилотные авиационные системы», который планировался к открытию в Академгородке, но, хоть и открылся в другом месте, имеет притягательность с точки зрения наличия квалифицированного заказчика, который заинтересован во взаимодействии с академическими институтами.

В целом, наша ключевая задача сегодня и заключается в привлечении на территорию Академгородка таких мощных промышленных игроков, заинтересованных в решении комплексных научно-технологических задач. У институтов нет иного выбора, кроме как держать курс на усиление интеграции через инициирование и реализацию междисциплинарных проектов, использую для этого различные площадки, в частности, Совет директоров институтов.

Важный вопрос, которого хотелось бы кратко коснуться – это взаимоотношения институтов и университетов в рамках неформального объединения – Большого университета Томска (БУТ) [10]. Роль БУТ для университетов понятна, в частности, эта площадка позволяет договориться, распределить роли и силы и, по сути, выступить всем вузам Томска единой командой при представлении проектов в различных программах, например, «Приоритет 2030» или «Передовые инженерные школы» (ПИШ), что дает им мощное преимущество перед университетами из других регионов. Целью «Приоритета 2030» является формирование в России к 2030 г. более 100 прогрессивных современных университетов – центров научно-технологического и социально-экономического развития страны, соответственно, амбициозным университетам-лидерам в этот пул нужно обязательно попадать. У академических институтов, как мы уже упоминали, такой глобальной программы нет. Несмотря на это, площадка БУТ для них важна, поскольку дает потенциал для инициирования и реализации междисциплинарных проектов с участием привлеченных квалифицированных заказчиков, кроме того, через площадку БУТ возможно взаимодействие институтов с ПИШами университетов. Примеры такого взаимодействия и реализуемые проекты уже есть, и есть твердое убеждение, что роль этого инструмента, площадки БУТ для институтов, будет только усиливаться.

Управление инфраструктурой Академгородка

Начиная с 1978 г., вся система управления Академгородком и его социально-бытовой сферой была завязана на ТНЦ СО РАН. Все земли Академгородка были федеральными, и на их содержание выделялись федеральные деньги. В 2013 г. началась ломка существующей системы управления, федеральное финансирование всех сфер, кроме научной, стало сворачиваться. Началась передача в муниципальную собственность непрофильного, т.е. не связанного с научной деятельностью имущества, в том числе здания поликлиники, детского сада. До сих пор еще в процессе передачи находятся библиотека, детский спортивный клуб «Кибальчиш». Частично переданы автомобильные дороги, земельные участки под многоквартирными домами и под стадион. Если сейчас посмотреть на диаграмму собственников земель в жилой зоне Академгородка, то она будет иметь следующий вид:

Федеральных земель в жилой зоне под управлением ТНЦ СО РАН осталось только 30 %, остальные принадлежат собственникам МКД и муниципалитету. Управлять землей и имуществом разных собственников и проводить на такой территории единую имущественную политику непросто, поскольку мнения собственников часто принципиально различаются.

В Томском академгородке удалось решить проблему управления, создав важнейший инструмент, который называется Межведомственным координационным советом по развитию Академгородка (МКС) и работает уже более двух лет. МКС создан на базе ТНЦ СО РАН. Он был инициирован и возглавляется губернатором Томской области. Заместителем председателя совета является директор ТНЦ СО РАН.

В состав совета, представленного в таблице, входит 21 участник, которые представляют все слои – от чиновников до общественности и молодых ученых.

| Участники МКС | Количество |

|---|---|

| Администрация Томской области (губернатор, его заместители, начальники департаментов) | 5 |

| Директора научных организаций Томского научного центра | 6 |

| Общественность (в т.ч. представители профсоюзов и молодых ученых) | 4 |

| Депутатский корпус (депутаты федеральной и областной думы, спикер думы г. Томска) | 3 |

| Мэр г. Томска | 1 |

| Глава Советского района г. Томска | 1 |

| Генеральный директор Особой экономической зоны технико-внедренческого типа | 1 |

| ВСЕГО | 21 |

МКС – действенный инструмент развития территории Академгородка: он обеспечивает комплексный подход к реализации стратегии его развития с привлечением ученых, экспертов и власти, а также вовлечением широких слоев общественности. На МКС утверждаются «дорожные карты», связанные с решением ключевых проблем Академгородка, и назначаются ответственные за их исполнение. Уполномоченные участники МКС осуществляют контроль за соблюдением сроков выполнения поставленных задач. Благодаря МКС в Академгородке удалось добиться следующих ключевых результатов: построить школьный стадион, отремонтировать основные внутриквартальные проезды, автомобильные дороги, включить поликлинику в список объектов для капитального ремонта на 2029 г., на подходе начало реализации проекта строительства комфортного жилья для сотрудников организаций Томского научного центра и университетов.

Важно отметить, что привлеченное финансирование на реализацию инфраструктурных проектов в Академгородке за последние два года превышает суммарное финансирование за предыдущие 15 лет. Это говорит о том, что только в последние два года, с момента создания МКС, Академгородок вновь начал превращаться из неухоженного и забытого в комфортный район для проживания. Безусловно, здесь стоит связать успех работы МКС с заинтересованностью и губернатора Томской области Владимира Владимировича Мазура, без его поддержки и участия такая система управления была бы невозможна. Это условие является необходимым, но не достаточным: чтобы инструмент работал, также требуется постоянная работа большой заинтересованной команды, и такая команда в ТНЦ, при полной поддержке администраций всех уровней, депутатского корпуса и населения, функционирует.

Территориальная модель развития Академгородка: куда идти?

Понятно, что необходимым условием успешного развития любого проекта является наличие финансирования. Стратегия развития Академгородка, разрабатываемая командой Томского научного центра, должна это учитывать. В частности, стратегия развития, подразумевающая самостоятельную и независимую от городского муниципалитета территорию, модель, которую условно можно назвать «город в городе», продвигаемую некоторыми академгородками, не является приоритетной для нас. Если надеяться исключительно на федеральное финансирование, то модель имеет высокие финансовые риски, проявление которых ведет к коллапсу территории, что мы наблюдали на примере Томского академгородка с 2013 г., когда у ТНЦ СО РАН поменялся учредитель, и на развитие территории прекратилось поступление федеральных средств.

Финансирование нужно привлекать из тех источников, где оно предусмотрено. В муниципалитете финансы для содержания городской инфраструктуры хоть и ограничены, но они есть. Таким образом, целесообразно все объекты инженерной инфраструктуры, а также дороги, детские сады и другую ключевую социальную инфраструктуру, элементы благоустройства территории передать в муниципальную собственность, что и реализуется в последнее время.

Более того, все земельные участки для общего использования, междомовые и озелененные территории, объекты спортивной инфраструктуры также должны быть в муниципалитете, и они сейчас ему передаются. Федеральный статус этих участков и объектов не позволяет привлекать для их обустройства средства из муниципального бюджета, в том числе и по федеральным проектам формирования комфортной городской среды, что приводит к деградации территорий и непростым дискуссиям с жителями. ТНЦ СО РАН держаться за эти объекты нет никакого смысла еще и потому, что их использование в каких-то иных целях, например, научных или предпринимательских, не представляется возможным. Кроме траты денег на уплату налогов и минимальное содержание (причем из прибыли ТНЦ СО РАН) никакой выгоды с них получить не удастся. Необходимо также учесть, что многочисленные зеленые насаждения, произрастающие на этих участках, являются источником повышенной опасности, требуют пристального внимания и обслуживания: только в 2024 г. ТНЦ СО РАН выплатил большие суммы в качестве компенсации за автомобили, поврежденные упавшими на этих участках деревьями. Текущая политика ТНЦ СО РАН – отказаться от всех участков и объектов, которые невозможно использовать в научных или предпринимательских целях в жилой зоне. Естественно, что необходимо оставить в федеральной собственности (под управлением ТНЦ СО РАН) рабочую зону (R&D), где возможно строительство научной инфраструктуры, и территорию перспективной застройки в жилой зоне, чтобы иметь возможность по мере необходимости строить жилье для нуждающихся ученых.

В то же время на вопрос о том, нужен ли какой-то юридический статус Академгородку, определяемый федеральными нормативными актами, напрашивается положительный ответ. Дело не только в том, что в перспективе на содержание таких территорий могут быть выделены целевые деньги. Такие территории должны управляться особым образом, там должны действовать другие правила. В частности, необходимо обеспечить упрощение процедуры передачи объектов и земельных участков на иной уровень публичной ответственности: речь идет как раз об объектах социальной инфраструктуры и земельных участках общего использования. Сейчас процедура настолько долгая, что на такую передачу уходит многие годы. Также необходимо исключить риск изъятия имущества для целей, не соответствующих стратегии развития Академгородка. В частности, текущая процедура передачи подразумевает ее согласование с АО «ДОМ.РФ», которое может изъять всё то, что представляет коммерческий интерес, и далее продать на аукционе. Понятно, что будущий покупатель участка будет пытаться получить максимальную прибыль с реализуемого проекта, например, строя дома эконом-класса высокой этажности, но это в будущем ударит по привлекательности Академгородка и, в итоге, может превратить его из глобальной экосистемы в заурядный спальный район. Таким образом, перспективной является территориальная модель Академгородка как «обособленной территории в городе» – территории с разнообразной формой собственности земель, управляемой по особым правилам.

Отстаивание своих интересов перед населением

Если бы в Академгородке проживали исключительно семьи сотрудников институтов (полагая, что семья сотрудника в среднем состоит из трех человек – супруг/супруга и ребенок, при этом супруг/супруга может и не работать в научной организации), минимальная доля проживающих в Академгородке сотрудников институтов составляла бы 1/3 или 33,3 %, а все жители (100 %) так или иначе, через этих сотрудников, имели бы отношение к научным организациям. Сегодня доля научных сотрудников в Академгородке составляет около 15 %, по приведенному выше алгоритму понятно, что более половины жителей Академгородка, т.е. абсолютное большинство, вообще не имеет к науке никакого отношения. Это создает дополнительные сложности. Такие «вненаучные» жители не всегда понимают глобальную роль Академгородка, который для них является ординарным районом для проживания. Соответственно, привлекательные для ученых инфраструктурные проекты, которые так или иначе всё равно затрагивают интересы жителей Академгородка (например, строительство жилья для ученых), вызывают споры.

Единственный способ воздействия на население – это убеждение и разъяснение важности реализации таких проектов и сохранения сущности Академгородка. В последнее время встречи с населением в Академгородке происходят постоянно, они называются «Открытый разговор» и вызывают бурные дискуссии, но нужно заметить, что в целом они воспринимаются позитивно, и количество единомышленников ТНЦ СО РАН растет [11]. Нам остается только синхронизировать усилия и сформировать постоянно работающую расширенную команду, о чем говорили на прошедшей 16–17 апреля 2025 г. проектно-аналитической сессии [12]. Эта команда будет курировать постоянно действующие по сформулированным на сессии важнейшим направлениям развития Томского академгородка проектные группы. После разработки проектными группами «дорожных карт» они будут представляться и утверждаться на МКС.

Заключение

Хотелось кратко осветить изнутри процессы, происходящие в Томском академгородке, и поделиться мыслями о текущем состоянии, а кое-где и помечтать о будущем. В целом, нам еще предстоит понять место и роль научных академгородков в новом технологическом укладе, но несомненно одно – в них заложен большой потенциал, при реализации которого мы получим мощные точки роста для экономики России путем реализации научно-технических проектов технологического лидерства. Наша сегодняшняя задача – обеспечить преемственность поколений, эволюционное развитие научных школ и среды, всей территории Академгородка как глобальной экосистемы с реализацией заданного функционала – быть драйвером развития региона.

Будущий Академгородок Томска видится глобальной экосистемой для ученых, высокотехнологичного или инновационного бизнеса и студентов, место, где реализуются функции обеспечения технологического лидерства нашего Сибирского региона и России в целом, превосходства отечественных наукоемких технологий и продукции в жизненно важных областях. Эти функции реализуются через проведение высококвалифицированных фундаментальных и прикладных междисциплинарных научных исследований, причем прикладные проводятся с целью повышения УГТ до высоких уровней, вплоть до вывода наукоемкой продукции на рынок с непосредственным участием и по запросу квалифицированных заказчиков – индустриальных партнеров. При этом в такой экосистеме с помощью инструментов и при участии Большого университета Томска воспитываются высококвалифицированные кадры. Эта территория комфортного проживания с юридическим статусом «обособленная территория в городе» – территория с разнообразной формой собственности имущества и земель, управляемая по особым правилам.

Литература

- Христианович С. А., Лаврентьев М. А., Лебедев С. А. Назревшие задачи организации научной работы // Правда. 1956. 14 февр. URL: https://electro.nekrasovka.ru/books/6238589/pages/3

- Кабанов M. В. «Здесь науку будут лелеять…» Страницы академической истории Томска // Наука из первых рук. 2009. Т.29. № 5. URL: https://scfh.ru/papers/stranitsy-akademicheskoy-istorii-tomska/?ysclid=m9kui7wa7d479499948

- Куперштох Н. А. Томский научный центр // Научный центры Сибирского отделения РАН. Новосибирск, 2006. С. 225–262.

- Зуев В. Е. История создания и развития академической науки в Томске. Томск, 1999.

- Москвин Васили Арсентьевич // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Москвин,_Василий_Арсентьевич

- ГОСТ Р 58048-2017 Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня зрелости технологий.

- Гранич В. Ю., Дутов А. В., Мирошкин В. Л., Сыпало К. И. Об уровнях готовности технологий и применении Калькулятора УГТ для их оценивания // Экономика науки. 2020. Т. 6. № 1–2. С. 6–10. URL: https://ecna.elpub.ru/jour/article/viewFile/237/164

- Аникин Ю. А., Смирнов С. А., Соболевский А. В., Ти С. В., Травина И. А. АКАДЕМГОРОДОК 2.0. Концептуальный Манифест, 2020. URL: https://www.akademgorodok2.ru/wp-content/uploads/2020/12/АГ-2.0-Концепт-Манифест.-Итог-2.pdf

- Приказ Федерального агентства научных организаций от 30 марта 2018 г. № 157 «Об отнесении научных организаций, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, к соответствующей категории научных организаций».

- Большой университет Томска. URL: https://university-tomsk.ru/

- Открытый разговор. URL: https://www.tsc.ru/ru/academ/open.html

- Дан старт разработке стратегии развития Томского академгородка до 2035 года // ТНЦ СО РАН. Новости. 2025. 22 апр. URL: https://www.tsc.ru/ru/news/nw_003170.html