Томские ученые создают перспективные материалы при помощи нейросетей

Модели, сформированные с помощью нейросетей нового поколения научным сотрудником Института физики прочности и материаловедения СО РАН кандидатом технических наук Кириллом Акимовым, помогают ученым наблюдать динамику протекания различных процессов при создании новых перспективных материалов методом селективного лазерного сплавления и их обработке облучением электронным пучком.

– Сам процесс селективного лазерного сплавления (СЛС) является очень сложным, на его протекание влияют более ста различных параметров. Однако на сегодняшний день можно контролировать лишь некоторые из них: например, мощность лазерного пучка, скорость и стратегию сканирования. Еще очень важен процесс подбора и подготовки порошковых смесей, так как остро необходимо получать сплавы новых составов, отличающиеся от имеющихся сейчас коммерческих предложений. Также в условиях санкций в России очень остро стоит вопрос недоступности некоторых программных пакетов, необходимых для работы в области СЛС, поэтому очень важно разработать отечественные цифровые продукты, – говорит Кирилл Олегович.

В рамках реализации трехгодичного гранта РНФ (проект № 24-79-10099) сотрудникам лаборатории физики консолидации порошковых материалов ИФПМ СО РАН предстоит провести серию экспериментов и разработать теоретические и технологические основы эффективного получения тройных сплавов свинца, алюминия и олова, найдя оптимальное сочетание этих трех компонентов.

Первый вопрос, на который нужно ответить ученым, – как получить качественную порошковую смесь для 3D-печати. Для этого с помощью нейросетей был написан код, позволяющий моделировать процесс перемешивания порошков в чаше смесителя. Это необходимо, чтобы определить оптимальное временя формирования однородной смеси из компонентов, сильно различающихся по плотности.

Вторая важная задача – выявить оптимальные параметры энерговложения при СЛС, чтобы избежать селективного испарения легкоплавких компонентов и получить однородную структуру без дефектов. Из-за сложности этой задачи ученые использовали процесс оркестрации нейросетей – метод управления и координации работы различных моделей искусственного интеллекта, объединяющий возможности разных инструментов. Полученные на этапе моделирования результаты дали возможность создать практически безпористый материал. Теперь ученым предстоит установить наиболее эффективные варианты отжига и горячего изостатического прессования, а также более глубоко изучить механические свойства материала.

Другое направление, где Кирилл Акимов успешно применил возможности нейросетей, это процесс обработки поверхности интерметаллида Ni3Al низкоэнергетическим высокоточным электронным пучком. Оказывается, одной из проблем при обработке этого прочного, но недостаточно пластичного материала, является то, что в результате облучения на его поверхности образуются трещины и кратеры, что негативным образом влияет на эксплуатационные свойства.

Как объяснил ученый, для оптимизации процесса облучения было необходимо спрогнозировать температуру на поверхности материала и определить теоретическое положение фронта плавления (глубину модифицированного слоя). Несколько дней ушло на формирование первого варианта кода, еще несколько недель – на его коррекцию. Итогом этой работы стала модель, позволяющая наблюдать в динамике процесс нагрева материала при облучении: если корректно внести в нее физические параметры материала, изменяющиеся при нагреве и охлаждении, а также учесть возможные фазовые переходы, то она просчитает температуру в приповерхностном модифицированном слое и его глубину.

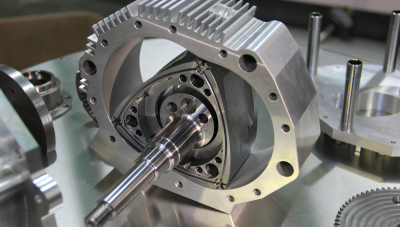

Современный российский 3D-принтер для работы с металлическими порошками, который действует на основе технологии селективного лазерного сплавления и позволяет создавать изделия со сложной внутренней и внешней структурой, появился в ИФПМ СО РАН в 2023 году в рамках программы обновления приборной базы. Кирилл Акимов – основной оператор этого оборудования. Молодой ученый считает нейросети цифровым помощником ученых, применение которого значительно экономит время и позволяет эффективно решать сложные задачи.

© Пресс-служба ТНЦ СО РАН