Томские материаловеды создают биоразлагаемые имплантаты на основе цинка с антибактериальным эффектом

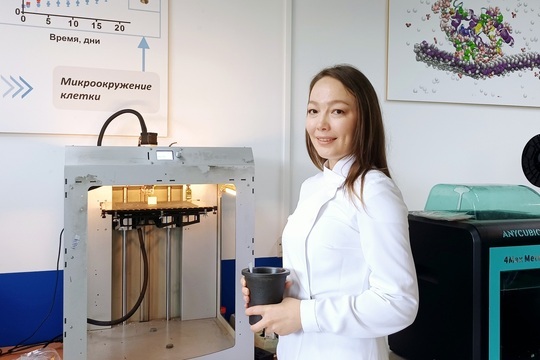

Научная группа под руководством молодого ученого из Института физики прочности и материаловедения СО РАН разрабатывает основы аддитивного производства отечественных полимермодифицированных композитов на основе цинка, упрочненных нанотрубками. Контролируемое растворение этих материалов в организме позволит избежать вторичной операции для извлечения изготовленных из них ортопедических имплантатов, а добавление в полимерное покрытие инновационного антибиотика в совокупности с антибактериальными свойствами цинка предотвратит возникновение инфекций. Исследование выполняется при поддержке РНФ (проект № 25-73-10238).

– В отечественной медицине существует огромная потребность в новых биоматериалах для изготовления ортопедических имплантов, обладающих необходимой механической прочностью, биосовместимостью и контролируемой скоростью биорезорбируемости, т.е. растворения в организме и выведения из него после восстановления костной ткани. Очень перспективен для этого цинк, который еще называют «кальцием XXI века», – говорит кандидат технических наук Валентина Чебодаева, руководитель проекта, научный сотрудник лаборатории нанобиоинженерии ИФПМ СО РАН.

Как объясняет Валентина Вадимовна, существенными недостатками металлических имплантатов из титана, титановых сплавов и сталей является необходимость повторной операции для их извлечения и отсутствие антибактериальных свойств. Применение способных растворяться в организме магния, железа и цинка решает проблему повторного хирургического вмешательства и позволяет контролировать скорость их резорбции.

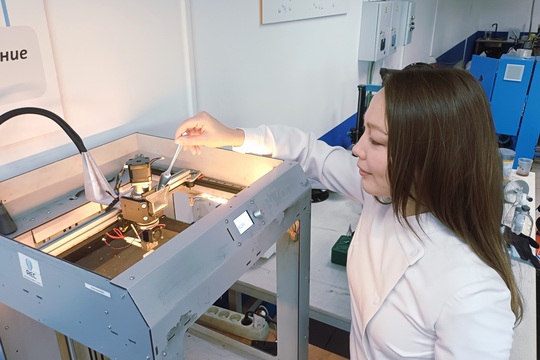

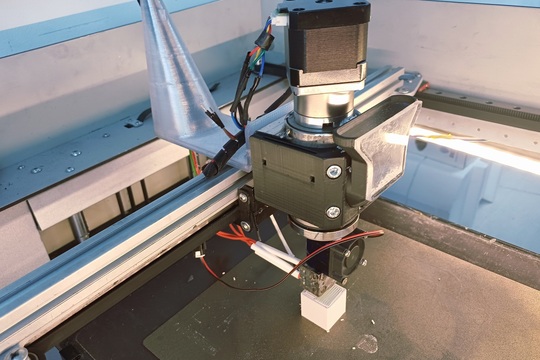

Для получения имплантатов нового поколения на основе цинка потребуются следующие компоненты: во-первых, цинковые нанопорошки, получаемые из тончайшей проволоки методом электровзрыва в лаборатории физикохимии высокодисперсных материалов; во-вторых, углеродные нанотрубки для придания изделию необходимых механических свойств без потери его пластичности; и в-третьих, полимерная основа, которая обеспечивает текучесть смеси нанопорошка с полимерной основой и нанотрубками для экструзионной 3D-печати (лаборатория физикохимии высокодисперсных материалов). Как пояснила В.В. Чебодаева, варьируя размеры частиц цинкового нанопорошка, можно задавать свойства будущих изделий из него.

Ученым из лабораторий нанобиоинженерии, физики наноструктурных композитов и физикохимии высокодисперсных материалов предстоит решить целый ряд исследовательских задач: подобрать оптимальные составы для изготовления имплантатов; освоить аддитивную технологию их производства, выбрав оптимальные параметры 3D-печати; разработать покрытия на основе биоразлагаемого сополимера PLGA с частицами синтезированного гидроксиапатита, идентичного минеральной составляющей костей. В состав этих покрытий будет введен разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи антибиотик нового поколения – фтортиазинон.

Ученые предполагают, что сначала этот антибиотик будет высвобождаться из полимерной основы покрытия PLGA, состоящей из молочной и гликолевой кислот, а потом – за счет адсорбционно-ионного взаимодействия с частицами фосфата кальция. Контролируемое высвобождение антибиотиков на начальных этапах биодеградации имплантата позволит минимизировать прием пациентами лекарственных препаратов в послеоперационный период. На более поздней стадии антибактериальный эффект будут обеспечивать ионы цинка.

– Насколько нам известно, это первое исследование такой комбинации материала и молекулы. Каждый шаг от загрузки до кинетики выхода мы сравним с модельным «золотым стандартом» – ванкомицином, и подтвердим этапность и кинетики загрузки и выгрузки лекарственных средств экспериментально, – подчеркнула Валентина Вадимовна.

© Пресс-служба ТНЦ СО РАН